KEINE SCHWINDELEI AM BERG – SCHWINDELFREIHEIT UND TRITTSICHERHEIT STEIGERN

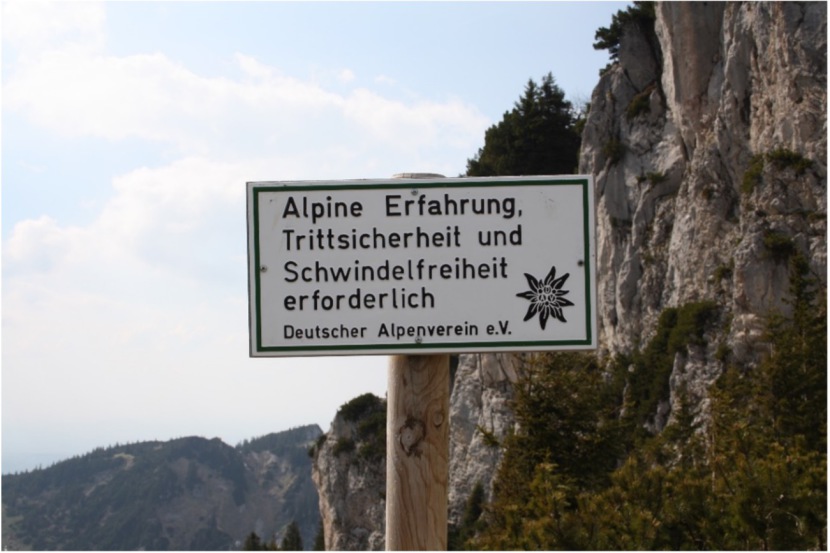

Welcher Bergfreund möchte nicht so unterwegs sein wie die Heldinnen und Helden auf den Zeitschriftencovern? Lässig und souverän scheint deren Geturne in vertikalen Riesenwänden und auf messerscharfen Graten. Die saugende Tiefe direkt unter ihren Füßen scheint sie völlig kalt zu lassen. Gut, ganz so wild muss es nicht jeder von uns treiben. Doch die meisten Bergfreunde wollen schon gern jene Wege und Routen machen können, bei denen es heißt: „Schwindelfreiheit und Trittsicherheit erforderlich“. Deshalb versuchen wir jetzt aufzuklären, was genau das bedeutet und wie man dahin kommt.

WAS IST HÖHENSCHWINDEL?

In mehr oder weniger starker Ausprägung hat es wohl jeder Mensch schon einmal erlebt: man steht auf einem Turm, einem Balkon oder irgendeiner Anhöhe und empfindet dieses gewisse Ziehen, Saugen und Kribbeln im Magen. Je nach Höhe und Ausgesetztheit hat man gleichzeitig das Gefühl, ins Drehen und Wanken zu geraten. In gewissem Maße passiert das auch tatsächlich, denn bei fehlenden festen Objekten im peripheren Blickfeld fehlen den Augen Anhaltspunkte zur Orientierung. Der Kopf beginnt dann automatisch leicht zu schwanken, damit die Augen ein scharfes, dreidimensionales Bild der Umgebung schaffen können. Dieser Impuls kann sich über Lagereflexe im ganzen Körper ausbreiten.

Durch angespannte Atmung (meist Hyperventilation) kann obendrein noch jenes Benommenheitsgefühl auftreten, das man klassischerweise erlebt, wenn man sich nach längerem Verharren in der Hocke plötzlich erhebt. Im extremsten Fall hat man das Gefühl, die Kontrolle über den Körper zu verlieren und kurz vor dem Sturz in den Abgrund zu stehen. Das Schwindelgefühl kann bis in die Nähe von Lähmung, Panik, Ohnmacht und Bewusstlosigkeit führen. Wenn man jetzt nichts unternimmt, kann es gefährlich werden (was man unternehmen kann, dazu gleich mehr).

Diesen eben beschriebenen Gefühlsmix bezeichnet man als Höhenschwindel. Je nach Situation ist an dieser Reaktion des Körpers nichts Unnormales oder Krankhaftes. Im Gegenteil, eine gewisse Scheu vor Höhen und Abgründen ist ein angeborener, unterbewusster Überlebensinstinkt, der schon Kleinkinder und Tiere ohne vorherige Negativerfahrungen davon abhält, einfach irgendwo herunterzufallen („Klippenphänomen“). Doch wenn das Ausmaß der körperlichen und psychischen Warnsignale nicht mit der tatsächlichen Absturzgefahr übereinstimmt, sind es die zu starken Reaktionen, die die Gefahr erhöhen oder gar erst erschaffen. Besonders das Schwanken des Körpers kann sich stressbedingt „hochschaukeln“ und so tatsächlich zum Absturz führen.

WANN IST MAN SCHWINDELFREI?

Der Eine jubelt an der Kante, der Andere hält sich, mit mulmigem Gefühl und anlehnend an einem festem Objekt, weit von der Kante entfernt auf.

In der Stärke der Stressreaktionen liegt auch der ganze „Trick“ der Schwindelfreiheit: bei schwindelfreien Menschen verknüpft das Unterbewusstsein den Abgrund nicht unmittelbar mit einer Bedrohungslage. Die zahlreichen Stress- und Alarmsymptome werden deshalb kaum oder gar nicht ausgelöst, die Konzentration auf die unmittelbare Umgebung wird weniger gestört. Die eigene Körperposition und -haltung wird auch in ausgesetztem Gelände als stabil und sicher empfunden.

Die gute Nachricht lautet: all das ist nicht in Stein gemeißelt, man kann hier einiges ändern. Durch systematische Desensibilisierung und andere Methoden kann man

seine eigenen Stressreaktionen auf Höhenexposition reduzieren. Dazu gleich noch mehr, hier sei erst noch angemerkt, dass es keine klare Abgrenzung zwischen „schwindelfrei“ und „nicht schwindelfrei“ gibt und demnach auch keine klare Definition von Schwindelfreiheit. Laut Wikipedia bedeutet Schwindelfreiheit, „keine Höhenangst und keine besondere Anfälligkeit für Höhenschwindel zu haben“. „Keine besondere Anfälligkeit“ heißt dann wohl, dass es durchaus eine „Restanfälligkeit“ geben kann.

Dazu bringe ich aus eigener Erfahrung die Vermutung an, dass für die meisten Bergfreunde die Höhe eine Rolle spielen dürfte: während sie über einem 30-Meter-Abbruch völlig unbeeindruckt performen, setzt über einer 300-Meter-Wand dann doch das Hosenflattern ein. Auch kommt es für den Schwindeleffekt darauf an, wie steil und direkt es in die Tiefe geht. Je steiler und direkter, desto weniger gibt es für die Augen zum „festhalten“. So können sich viele Alpinisten relativ unbefangen in ausgesetztem Gelände am Berg bewegen, würden aber niemals ohne Seilsicherung über einen Stahlträger an einem Wolkenkratzer oder Sendemast laufen. Derartiges bleibt Extremsportlern, Höhenarbeitern und verrückten(?) Roofern überlassen, die man als „völlig schwindelfrei“ bezeichnen kann.

WAS IST HÖHENANGST?

Wenn Höhenschwindel schon in Alltagssituationen wie beim Besteigen einer Leiter oder Überqueren einer Brücke auftritt, spricht man von Höhenangst. Die Stressreaktionen treten auf, obwohl man verstandesmäßig genau weiß, dass man sich nicht tatsächlich in Gefahr befindet. Sie können sich zu einer „Angst vor der Angst“ steigern, die mit der Befürchtung eines Kontrollverlustes einhergeht. Man fürchtet, von der Tiefe angezogen zu werden und wie ein Betrunkener in den Abgrund zu taumeln.

Solche Gedanken können zwar auch bei „normalem Höhenschwindel“ auftreten, doch verschwinden sie sofort, wenn man einen Schritt zurück von der Kante gemacht hat. Bei Höhenangst halten sie sich hartnäckig und die Stresssymptome schränken die Bewegungsfreiheit im Alltag ein. In dem Falle besteht (Be)Handlungsbedarf. Zu den (Be)Handlungsmöglichkeiten bei Schwindel und Höhenangst kommen wir jetzt.

SOFORTMASSNAHMEN BEI HÖHENSCHWINDEL

Selbst die Seilbahn ist für manche eine Herausforderung.

Erstmal tief durchatmen. Dieser Allerweltstipp ist tatsächlich so gut wie nie verkehrt und hilft auch bei aufkommenden Schwindelsymptomen. Ein absichtlich ruhiger, tiefer Atemzug sowie ein kurzes Innehalten ist die beste Sofortreaktion. Dabei wendet man möglichst den Blick von der Tiefe ab und schaut in der unmittelbaren Umgebung nach festen Objekten, welche man möglichst im seitlichen Blickfeld behält. Der Kopf sollte waagerecht gehalten werden. Blicke nach oben, in die Ferne oder auf sich bewegende Objekte sind zu vermeiden, da sie die Schwindelgefühle verstärken. Kurze Blicke in die Tiefe, die nötig sein können, um die Füße zu „sortieren“, sollten möglich sein, da die Schwindelgefühle normalerweise erst mit Verzögerung ausgelöst werden.

Dann versucht man möglichst den Körper zu stabilisieren, indem man Händen und Füßen Halt gibt. Notfalls setzt man sich hin oder kriecht auf allen Vieren. Dann gilt alle Konzentration der unmittelbaren Umgebung sowie den nächsten Schritten und Bewegungen. Aufmunternde Gespräche und ein kurzes Sicherungsseil können beim Bewältigen der schwierigen Passage helfen.

Wenn solche heiklen Situationen mehrfach auftreten oder zu deutlichen Verzögerungen führen, muss man die Tour abbrechen.

SOFORTMASSNAHMEN BEI HÖHENANGST

Ein Mensch mit Höhenangst wird kaum in die eben beschriebene Situation geraten, weil er die Bergtour vernünftigerweise gar nicht erst antritt. Sollte es aufgrund von Fehleinschätzungen, Gruppendynamik o. ä. dennoch dazu gekommen sein, stellt sich die Lage oben am Berg ähnlich dar wie eben beschrieben – allerdings mit deutlich mehr Stress, „Drama“ und Zeitaufwand. Es kann sein, dass der Betroffene auch mit Seilhilfe und anderer Unterstützung nicht zum Weitergehen zu bewegen ist. Theoretisch können Beruhigungsmittel und andere Medikamente helfen, doch die schränken auch die Motorik und Reaktionsfähigkeit ein. Deshalb kommen sie nur infrage, wenn ein Rücktransport durch die Bergrettung zu erwarten ist.

Generell ist der Handlungsspielraum in akuten Notlagen durch Höhenangst sehr begrenzt, wenn es an Vorbereitung durch langfristige Übungen und Techniken fehlt.

LANGFRISTIGES TRAINING GEGEN HÖHENSCHWINDEL

Das Grundrezept ist hier sehr einfach: durch wiederholte Übung stellt sich Gewöhnung an zunehmende Höhe und Ausgesetztheit ein. Man setzt sich in der Kletterhalle oder bei geeigneten kleineren Touren bewusst der Angst ein Stück weit aus und wartet, bis sie spürbar nachlässt – bei richtiger Dosierung wird sie nachlassen. Idealerweise tastet man sich so nach und nach an die persönliche Grenze heran und verschiebt diese zugleich – sprichwörtlich – nach oben. Ein solches Training führt aber eher selten zu „völliger Schwindelfreiheit“, für welche es wohl auch gewisse biologische Voraussetzungen und Veranlagungen gibt.

Wer wäre hier dabei? So wird es vermutlich bei den wenigsten einmal aussehen, aber mit langfristigem Training kann man Schwindelfreiheit und Trittsicherheit trainieren.

Bei diesem „Höhentraining“ durch Desensibilisierung sollte man, wie auf jeder Tour, bergtaugliches Schuhwerk tragen und Warnungen des Körpers ernst nehmen.

Die Höhenangst-Therapeutin Petra Müssig weist im Merkur zudem auf Faktoren hin, die normalerweise kaum mit Höhenschwindel in Verbindung gebracht werden:

„Ihre Ausdauer, Kraft, Gehtechnik und Ausrüstung sollten unbedingt mit den Anforderungen der ausgewählten Touren übereinstimmen. In schätzungsweise 70 % aller Fälle wird die Entstehung von Höhenangst anfangs durch Müdigkeit oder Erschöpfung – also ungenügende Kondition – ausgelöst!“

Demnach helfen auch Konditionstraining, grundlegendes Fitnesstraining und eine vernünftige Tourenwahl und -planung gegen unangenehme Schwindeleien am Berg. Wenn man dabei noch das Gleichgewichtsgefühl trainiert (balancieren auf Baumstämmen, Bordsteinen, etc.), kann man das Hochschaukeln des körperlichen Schwankens bei einem Schwindelanfall eindämmen.

Weiterhin sehr hilfreich ist ein antrainiertes Repertoire an Übungen zur Atem- und Muskelentspannung. So kann man sich bei auftretendem Schwindel schneller und effektiver beruhigen.

LANGFRISTIGES TRAINING UND THERAPIEN GEGEN HÖHENANGST

Wenn all diese Methoden keinen Fortschritt bringen, sollte man sich auf organische Störungen am Gleichgewichtsorgan o. ä. untersuchen lassen. Wenn man derartige körperliche Ursachen ausschließen kann, hat man es vermutlich schon mit einer Höhenangst zu tun. In diesem Falle kann ein Blick nach innen nicht schaden: womöglich steckt man wegen ungelöster innerer Konflikte und Blockaden in dieser Höhenangst. Kompetenter medizinischer und psychologischer Rat kann dabei sehr hilfreich sein, besonders häufig wird Verhaltenstherapie empfohlen.

Stück für Stück kann das eigene Limit (bezogen auf die Höhenangst) in Angriff genommen werden.

Allerdings sollte das Aufdecken und Analysieren innerer Ursachen nur der erste Schritt sein. Nicht wenige bleiben hier stecken und „vergessen“ die folgenden aktiven Schritte, die aus dem Problem herausführen. Das soll nun nicht verurteilend klingen – von einem „Problem“ schreibe ich hier nur in dem Sinne, dass ein von Höhenangst betroffener Mensch sich eingeschränkt fühlt und nicht so in den Bergen unterwegs sein kann, wie er/sie es gerne würde. Wenn Betroffene in ihrer Höhenangst nichts Krankhaftes und auch kein Problem sehen, ist sie auch keins von beiden.

Auch möchte ich mir keine Qualifikationen anmaßen. Da ich weder Psychologe noch Therapeut bin, kann es hier keine wirklich handfesten Empfehlungen geben. Die sind im psychologischen Bereich nämlich genauso heikel wie im medizinischen Bereich; oder eher noch heikler, denn für die Psyche gibt es noch viel weniger als für den Körper irgendeine Pille, die garantiert und bei jedem gleich wirkt.

Deshalb sei hier nur auf weiterführende Quellen wie den Artikel von Martin Roos im Panorama-Magazin des DAV verwiesen. Dort wird ein erfolgreicher Behandlungsverlauf sehr anschaulich anhand einer persönlichen Geschichte beschrieben. Eine ebenfalls sehr anschauliche „Höhenangst-Autobiographie“ findet sich im Bergblog Ulligunde.com. Sehr interessant ist hier, dass sowohl der Weg hinein in die Höhenangst als auch der Weg hinaus beschrieben ist – und das ziemlich spektakulär, denn es gibt sowohl Negativ- als auch Positiv-Spiralen. Es lässt sich allerdings gut erkennen, dass Höhenangst alles andere als ein simples, monokausal erklärbares Phänomen ist, und dass sie sehr viele verschlungene und individuell verschiedene Wege einschlagen kann.

WAS IST TRITTSICHERHEIT?

„Kuck mal, wie die Gämsen hüpfen die da runter“: wir alle haben schon einmal Leute gesehen, die in federleichten und flüssig aneinandergereihten Bewegungen die steilsten Pfade, Schrofen und Geröllhänge herunterhüpfen. Das ist Trittsicherheit: sicheres Auftreten der Füße auf jedem Untergrund, auch bei gesteigerter Geschwindigkeit.

Jeder hat sein eigenes Ziel – und darauf kann man hintrainieren.

Der Zusammenhang zwischen Trittsicherheit und Schwindel(freiheit) ist der, dass Schwindel die Trittsicherheit beeinträchtigt und der Mangel an Trittsicherheit das Schwindel- bzw. Unsicherheitsgefühl erhöht. Umgekehrt gilt: je mehr Trittsicherheit man hat, desto sicherer fühlt man sich auch in „dünnem Gelände“ und in großer Höhe. Man hört und liest zwar gelegentlich, dass Schwindelfreiheit Voraussetzung für Trittsicherheit sei und umgekehrt, doch das stimmt nur teilweise. Man kann sich sehr wohl trittsicher und geschickt über Baumstämme und Bachläufe bewegen, ohne schwindelfrei zu sein. Umgekehrt kann man ein schwindelfreier Felskletterer sein, ohne trittsicher zu sein.

Solche Kletterer haben beim Abstieg über Geröllfelder oft mehr Probleme als beim vertikalen Aufstieg an winzigen Tritten. Einen indirekten Zusammenhang kann man aber durchaus herstellen: je trittsicherer man ist, desto besser auch die Gehtechnik, die Koordination und das Gleichgewichtsgefühl. Diese körperlichen Fertigkeiten beeinflussen wiederum die Reaktionen von Gehirn und Unterbewusstsein bei geringem optischem Augen-Input in ausgesetztem Gelände.

TRITTSICHERHEIT VERBESSERN

Trittsicherheit kann man mit geringem Aufwand erlangen und verbessern. Trainingsmöglichkeiten gibt es an jedem Trimm-dich-Pfad, auf jedem Sportplatz und im Grunde auf jeder Grün- und Asphaltfläche. Eine einfache und effiziente Möglichkeit ist der von Trekkingguide vorgeschlagene Parcour aus Ziegelsteinen. Wenn keine Ziegelsteine, Holzblöcke o. ä. vorhanden sind, kann man die Flächen auch einfach als Markierungen aufmalen. Man kann dann mit sehr vielen Variationen und Schwierigkeitsstufen experimentieren und das Training langsam und vorsichtig(!) steigern. So kann man beispielsweise die Entfernung zwischen den Markierungen immer dann steigern, wenn man einen Parcour wirklich sicher gemeistert hat.

Mit Steinen sind die Übungen realistischer, weil diese auch wegrutschen können (was natürlich nicht herausgefordert, sondern durch senkrechtes Belasten vermieden werden soll!). Weitere Trittsicherheit-Trainingsmethoden wie Eierlauf und Sackhüpfen kann man sich beim nächsten Kindergeburtstag abschauen.

Alles in allem kann man auf dem Weg neben einer soliden Trittsicherheit und Schwindelfreiheit eine Menge Spaß haben :-)

Trittsicherheit und Schwindelfreiheit braucht es für viele Touren in den Bergen.

Was ist also Schwindelfreiheit?

Schwindelfreiheit meint, dass man sich auf ausgesetzten Bergsteigen und im steilen Gelände sicher und angstfrei bewegen kann. Stellen wir uns einen 40 bis 50 cm breiten Wanderpfad vor: Das Überschreiten von schmalen Graten auf solchen Pfaden oder das Begehen von Wanderpfaden in steilen Felswänden sollte (fast) genauso entspannt möglich sein, wie wenn dieser Pfad durch eine ebene Wiese verläuft. Wer das schafft, der ist schwindelfrei.

Wenn man unter Höhenschwindel leidet und diese Szenarien nicht sicher bewältigen kann, dann kann das körperliche Ursachen haben. Das Gleichgewichtsgefühl ist ein sehr komplexes System. Von den Fußsohlen über die Augen bis zu den Ohren sind diverse Organe des Menschen daran beteiligt.

Sehr wichtig ist die Rolle der Augen. Während wir gehen, orientieren wir uns immer unbewusst an der Umgebung. Im seitlichen Blickfeld nehmen wir z.B. den Horizont oder andere feste Objekte war. Wenn nun in Gebirge und in ausgesetzten Situationen diese Orientierung fehlt, dann fängt der Kopf leicht und unmerklich an zu schwanken. Da sich diese Schwankung auf den Körper überträgt, wird ein sicheres Gehen immer schwieriger und das Schwindelgefühl nimmt zu.

Die gute Nachricht aber ist, dass man sich dieses Schwindelgefühl bis zu einem gewissen Maße abtrainieren kann. Je öfter man sich der entsprechenden Situation aussetzt, desto eher kommt das Gleichgewichtsgefühl mit dem ungewohnten Gelände klar.

Schwindelfreiheit kann man trainieren.

Tipps zum Umgang mit Schwindel auf der Tour

Und es gibt auch ein paar Tipps, wie man beim Berg-Wandern in der konkreten Situation handeln und den Höhenschwindel in den Griff bekommen kann:

Der Blick sollte immer dahin gerichtet werden, wohin die nächsten Schritte gesetzt werden. Blicke in die Tiefe oder in die Ferne sollten während des Gehens vermieden werden. Wer trotzdem Fernblick genießen will, der sollte eine kurzen Stopp einlegen.

Kommt man um den Blick in die Tiefe z.B. beim Abstieg nicht herum, dann sollte man möglichst dafür sorgen, dass kontrastreiche Objekte im seitlichen Blickfeld stehen, z.B. Felsen, Büsche oder Bäume.

Fatal ist das Beobachten bewegter Objekte wie Flugzeuge, Vögel oder Wolken. Auch den Blick durch ein Fernglas oder eine Kamera, besonders durch ein Teleobjektiv sollte man vermeiden. Zum Fotografieren sollte man also auch kurz an einer sicheren Stelle stehen bleiben.

Der Bergsteiger sollte eine natürliche Kopfhaltung wahren, das heißt, den Kopf nicht zu sehr in extreme Positionen bewegen, denn das irritiert das Gleichgewichtsgefühl zusätzlich.

Wo möglich, sollte man mit der Umgebung in Handkontakt bleiben. So kann man sich entweder mit einem Stock oder der Hand am Hang abstützen, den Körperschwerpunkt im Griff behalten oder an einem Felsen, Strauch oder Seil festhalten. Wobei Festhalten nicht das richtige Wort ist. Es geht nicht darum, sich wirklich dort zu fixieren, sondern nur darum, ein Gefühl für das Gleichgewicht zu behalten. Dabei hilft manchmal sogar schon ein Grashalm.

Im Extremfall kann man sich auch auf alle Viere begeben. Dabei sollte man aber beachten, dass die Rutschgefahr dadurch enorm zunimmt.

Übrigens kann auch das Gleichgewichtsgefühl darunter leiden, wenn man zu wenig getrunken hat. Auch bei dem Thema Schwindelfreiheit sollte man also auf eine gute Wasserversorgung des Körpers achten.

Zu guter Letzt hilft es auch, sich auf seine Atmung zu konzentrieren. Ruhiges und tiefes Ein- und Ausatmen helfen auch beim Aufbau eines guten Gleichgewichtsgefühls.

Höhenangst ist eine andere Geschichte

Übrigens ist Tiefenangst nicht das Gegenteil von Höhenangst, sondern beides ist das gleiche und nennt sich auf schlau Akrophobie. Diese irrationale Angst kann auf Berggipfeln, Türmen, Brücken oder Balkonen auftreten – also auch an Stellen, die objektiv sicher sind.

Auch wenn Angst im Grunde ein gesunder Mechanismus beim Menschen ist, der sensibel für Gefahren macht und schnelle Reaktionen ermöglicht, so ist eine unbegründete Angst doch eher ein Hindernis und löst Gefahren aus.

Höhenangst besiegen, aber wie?

Aber was tun, wenn man unter Höhenangst leidet? Eine Voraussetzung für den Abbau der Angst ist der Aufbau der eigenen Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Entspannungstechniken und psychotherapeutische Maßnahmen zielen darauf ab, die eigene Sicherheit und Selbstsicherheit wiederzufinden. Durch einen rational reflektierten Umgang mit der Angst und durch praktische Übungen soll diese beherrscht werden. Aber auch medikamentös kann Höhenangst behandelt werden. Diese Bereiche sprengen allerdings den Kompetenzbereich eines Bergführers oder TrekkingGuides, daher sollte man sich hier an die Ärzte und Psychotherapeuten halten.

>>> Das waren in groben Zügen die Eigenschaften von Höhenschwindel und Höhenangst <<<

Etwa jeder fünfte ist von Höhenangst = Akrophobie betroffen, mit dem Alter nimmt das Phänomen scheinbar eher ab. Beziehungsprobleme, Konflikte und andere Stressoren können Auslöser sein. Heilung erfolgt - verkürzt dargestellt - durch Beseitigung der Auslöser und Therapie durch Exposition.

Höhenangst tritt unter anderem auf Türmen, hohen Bergen, vor Abhängen, auf Brücken, Hochhäusern, Balkonen, Leitern oder ähnlichem auf. Mitunter erscheint die Akrophobie gepaart mit anderen Angststörungen, bis hin zur Todesangst. Auch bei Flugangst kann die Akrophobie beteiligt sein.

Eine gewisse Angst ist natürlich und gesund. Die übertrieben starke Angst aber ist der Situation gegenüber unangemessen, da keine oder nur eine geringe objektive Gefahr besteht. Um die Angst auszulösen, ist nicht zwingend eine große Höhe notwendig, wenige Meter reichen oft aus. Psychotherapeutisch wird Höhenangst mit der Angst vor dem "sich fallenlassen" verbunden. Es gibt Menschen, bei denen die Akrophobie nur im Freien auftritt. Wenn die selben Personen hinter einer Glasscheibe stehen, kommt es zu keiner Angstreaktion.

Höhenschwindel ist von einem konkreten Auslöser abhängig, z.B. einer besonders exponierten Wegstelle. Neben körperlichen Ursachen (auch Erschöpfung) können auch seelische Gründe (s.o.) verantwortlich sein.

HÖHENANGST

Akute Maßnahmen

- Händen und Füßen Halt verschaffen, hinsetzen im Gespräch helfen und beruhigen

- keine Beruhigungsmedikamente, Absturzgefahr durch verzögerte Wahrnehmung!

- Sicherungsseil als psychologische Stütze in Übungssituationen so lange exponiert stehen bleiben, bis Angst abflaut und sicheres Gefühl eintritt

Langfristige Maßnahmen

- ungelöste Konflikte erkennen

- Training an ausgesetzten Stellen, möglichst mit Vertrauensperson

- Entspannungsübungen trainieren (Atmung, Muskelentspannung)

- intensive mentale Tourenvorbereitung

HÖHENSCHWINDEL

Akute Maßnahmen

- Händen und Füßen Halt verschaffen, hinsetzen, extreme Kopfstellungen meiden

- beim Blick in die Tiefe kontrastreiche feste Objekte im seitlichen Blickfeld suchen

- vermeiden, dass die Wahrnehmung getäuscht wird (fotografieren, Wolken beobachten, durch Fernglas schauen) Sicherungsseil als psychologische Stütze

Langfristige Maßnahmen

- organische Störungen ausschließen

- Trockentraining, z.B. Kletterhalle

- Fitnesstraining, um durch Erschöpfung verstärkten Schwindel zu vermeiden

- Gleichgewichtstraining

- Stressfaktoren analysieren